Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73, yang lahir pada 19 Agustus 1945, atau dua hari setelah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari HUT MA ke-73 ini, Minggu (19/8), MA menggelar berbagai kegiatan mulai upacara bendera, gerak jalan, hingga menggalang dana untuk membantu korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pada perayaan HUT ke-73 ini, kali ini MA mengusung tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”. Tema ini setidaknya merefleksikan suasana kebatinan dunia peradilan Indonesia yang baru saja memulai era baru dengan mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik (e-court) sebagai implementasi Peraturan MA (Perma) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan.

Sejarah berdirinya MA pada 19 Agustus 1945, tidak bisa lepas dari sejarah bangsa ini, khususnya setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Meski sebelumnya cikal bakal kelembagaan MA sebenarnya sudah berdiri sejak penjajahan Belanda yang disebut hoogerechtshaf (pengadilan tertinggi). Yang terakhir Ketua Hoogerechtshaf-nya dijabat Mr. G. Wijers beranggotakan dua orang Indonesia dan dua orang Belanda serta satu orang jaksa agung (procureur general) yang berkantor di Lapangan Banteng Timur.

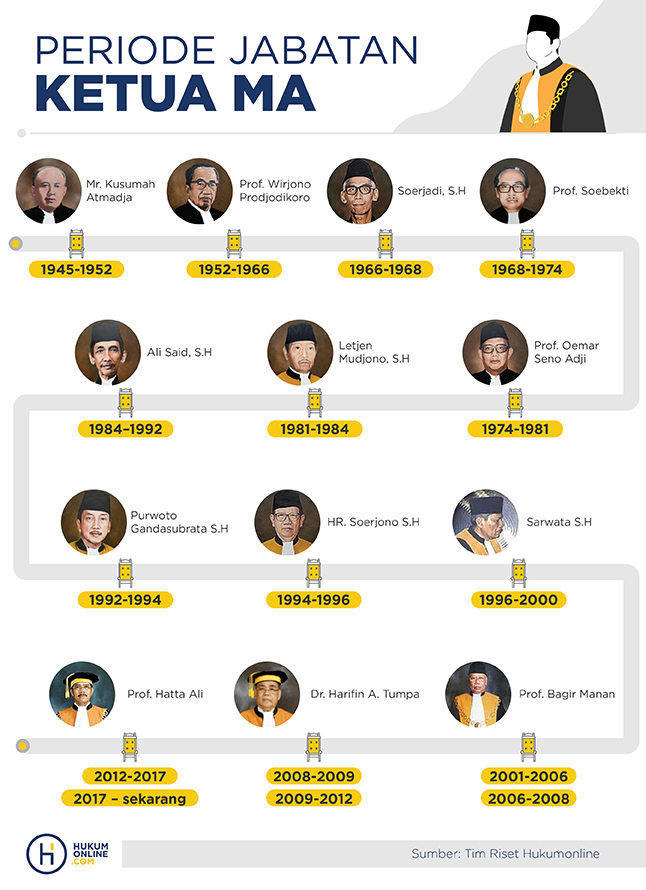

Tentunya, sejarah panjang dan perkembangan atau dinamika peradilan tertinggi ini ditentukan dari “sentuhan” pimpinan MA di masanya, mulai awal kemerdekaan (orde lama), zaman orde baru, reformasi, hingga saat ini. Kiprah MA sebagai lembaga yudikatif telah melewati fase mulai berkembang. Ada masa, dimana MA, menurut sebagian orang, berada di masa keemasan. Tapi ada juga yang menilai masa-masa MA dalam kondisi terpuruk. Singkatnya, dinamika MA sangat ditentukan kondisi pada saat kepemimpinan seorang ketua MA.

Mengutip buku Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasca Indonesia merdeka, kedudukan MA kokoh setelah berlakunya Pasal 24 UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Lalu, melalui Penetapan Pemerintah No. 9 Tahun 1946 ditetapkan tempat kedudukan MA berada di Ibukota Jakarta Raya, tepatnya di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 Jakarta Pusat, yang saat ini menjadi Gedung Kementerian Keuangan.

Saat Pemerintah Belanda berniat kembali menjajah Indonesia, tempat kedudukan MA dialihkan ke Yogyakarta – yang kala itu ditetapkan sebagai ibukota negara Indonesia - pada Juli 1946. Ketua MA pertama dijabat Mr. Dr. Kusumah Atmadja dan Mr. R. Satochid Kartanegara sebagai wakilnya dengan tiga orang hakim agung anggota yakni Mr. Husen Tirtaamidjaja, Mr. Wirjono Prodjodikoro, Sutan Kali Malikul Adil dibantu Mr. Soebekti sebagai panitera MA.

Selama masa “pengungsian” di Yogyakarta itu, kedudukan MA dialihkan kembali ke Jakarta setelah selesainya Konferensi Meja Bundar dan pemulihan kedaulatan negara RI, kecuali Irian Barat, pada 1 Januari 1950. Otomatis, semua pekerjaan, personil, gedung Hoogerechtshaf pun diserahkan kepada MA Republik Indonesia Serikat (RIS) yang masih di bawah kepemimpinan Mr Kusumah Atmadja bersama Jaksa Agung Mr Tirtawinata. Kala itu, keberadaan MA menyatu dengan Kejaksaan Agung dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan Organisasi dan Kekuasaan MA dan Kejaksaan Agung. Kedua lembaga itu akhirnya berpisah setelah terbinya UU No. 15 Tahun 1961.

Selama menempati lahan di Jalan Lapangan Banteng No. 1 Jakarta, kepemimpinan MA sudah berganti enam kali dimulai Mr. Dr. Kusumah Atmadja-Mr R. Satochid Kartanegara (1946-1950); Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro-Mr R. Satochid Kartanegara (1952-1966); Soerjadi, S.H. dan Prof. Mr. Soebekti (1966-1968); Prof. Mr. Soebekti-M. Abdurrachman, S.H. (1968-1974); Prof. Oemar Seno Adji-Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H. (1974-1981); Letjen (Purn) Mudjono, S.H.-Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. (1981-1984).

Kemudian, MA resmi “hijrah” menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta saat Ketua MA dijabat Letjen TNI (Purn) Ali Said dan wakilnya Purwoto Suhadi Gandasubrata (1984-1992) pada 1989 hingga saat ini. Lalu, kepemimpinan MA dilanjutkan oleh Purwoto Suhadi Gandasubrata S.H (1992-1994); HR. Soerjono S.H. (1994-1996); Sarwata S.H (1996-2000); Prof Bagir Manan (2001-2006 dan 2006-2008); Dr. Harifin A. Tumpa, S.H. (2008-2009 dan 2009-2012); dan Prof M. Hatta Ali, S.H. (2012-2017 dan 2017–sekarang). Baca Juga: Dari Warisan Kolonial ke Tanah Bekas

Orde Lama

Masa kepemimpinan Kusumah Atmadja di awal kemerdekan hingga masa Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 17 Agustus 1950. Pada masa ini, hubungan badan peradilan dengan kepemimpinan negara penuh gejolak. Hal ini diperparah dengan kecurigaan adanya campur tangan lebih penguasa republik dan tentara-tentara muda mulai memberi instruksi kepada para hakim mengenai perkara harus diputus dan hukuman yang dijatuhkan.

Perkara tersebut dikenal dengan nama perkara Sudarsono, yang timbul dari percobaan kudeta dan penculikan Perdana Menteri Sjahrir tahun 1946 oleh tentara yang kecewa dan didukung beberapa tokoh politik. Namun, percobaan tersebut gagal dan para pemuka/tokoh yang terlibat diadili. Adanya tekanan dari orang nomor satu saat itu membuat Kusumah Atmadja menentang tekanan yang diperolehnya dan mengancamkan akan mundur dari jabatannya. Sebab, menurut Kusumah, lembaga mandiri (MA) harus tetap bebas dari campur tangan politik.

Pada masa ini, Kejaksaan Agung satu atap dengan MA, bahkan bersama-sama dengan Departemen Kehakiman. MA, kala itu tidak terbagi dalam majelis-majelis. Semua hakim agung ikut memeriksa dan memutus perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana yang jumlahnya masih sedikit. Hal ini seperti dipaparkan Sebastian Pompe, peneliti Belanda yang dituangkan dalam bukunya Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (Sebastian Pompe. Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012).

Di tengah kuatnya intervensi kekuasaan pemerintah terhadap badan peradilan, Majalah Tempo sempat menurunkan tulisan yang menceritakan bagaimana kewibawaan MA hendak ditunjukan di masa Kusumah Atmadja. Ceritanya memang sepele. Berawal dari satu kesempatan jamuan makan malam, Kusumah Atmadja sempat mengeluarkan kata-kata pedas ketika Soekarno yang datang terlambat, tak mau duduk di sampingnya. Setelah puas, Kusumah Atmadja ngeloyor pergi.

Masih di tulisan yang sama, Benjamin Mangkoedilaga yang juga mantan hakim agung, memahami sikap Kusumah Atmadja. Ya, Ketua MA kan yang mengangkat sumpah jabatan seorang presiden. Wajar kalau dia semestinya ditempatkan lebih tinggi dan dihormati, kata Benjamin. Intinya, Kusumah Atmadja tak mau MA diposisikan lebih rendah dari Presiden. Kepemimpinan Kusumah Atmadja berakhir pada 1952 karena meninggal dunia.

Praktik pemilihan Ketua MA selanjutnya seolah menegasikan prinsip hidup seorang Kusumah Atmadja. Pasalnya, saat itu pemilihan Ketua MA dilakukan berdasarkan “kompromi” eksekutif dan legislatif. DPR mencalonkan beberapa nama, presiden yang memilih dan mengangkatnya. Pada masa itu seolah yudikatif berada di bawah “ketiak” eksekutif dan legislatif.

Lalu, Wirjono Prodjodikoro menjadi Ketua MA periode 1952-1966. Ia dipilih dan diangkat Presiden Soekarno setelah sebelumnya dicalonkan DPR. Dalam buku Sejarah Mahkamah Agung (Mahkamah Agung: Penerbit Mahkamah Agung. 1992, hal 6-27), penyelesaian perkara waktu itu sudah mulai mengenal pembidangan. Seperti, bidang perdata dipimpin oleh Ketua MA sendiri dan sekaligus memimpin sidang-sidang lain. Sedangkan, para hakim agung tetap memeriksa baik perkara perdata maupun pidana. Ketika itu, susunan majelis hanya ada satu. Perkara yang masuk tidak terlalu banyak, yang duduk sebagai ketua majelis dilakukan secara bergantian antara ketua dan wakil ketua MA.

Pada masa kepemimpinan Wirjono lahir UU No 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 19 UU itu merumuskan, “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan.” Undang-undang ini semakin menegaskan posisi subordinasi MA di bawah pemerintah.

Buktinya, Ketua MA masuk ke dalam kabinet Dwikora I (Agustus 1964-Februari 1966). Saat itu, Wirjono diberi jabatan Menteri Koordinator untuk Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman. Intinya, di bawah Presiden Soekarno, kedudukan MA tidak lagi sesuai dengan kehendak Pasal 24 UUD 1945 yaitu sebagai lembaga tertinggi/pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi.

Meski berada di bawah kekuasaan eksekutif dan legislatif, Ketua MA dan hakim agung di masa Orde Lama dikenal sebagai orang yang terbebas dari korupsi (suap) dalam hal penanganan perkara. Hal ini berlangsung sampai tahun 1970-an. Demikian pandangan Sebastiaan Pompe sebagaimana tertuang dalam bukunya itu. Pompe mencontohkan, Wirjono lebih memilih menyewakan mobil dinasnya sebagai taksi. Boleh jadi itu dilakukan untuk mendapat penghasilan tambahan yang halal. Maklum, kala itu kabarnya gaji hakim terbilang kecil.

Orde Baru

Soerjadi adalah Ketua MA berikutnya setelah menggantikan Wirjono. Masa jabatannya hanya dua tahun, sejak Juni 1966 sampai Agustus 1968. Saat itu, penguasa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto menghendaki UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Alhasil, MA dikembalikan dalam kedudukan semula sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Namun, MA di bawah kepemimpinan Soerjadi harus menerima kenyataan beberapa hakim yang berencana terjun ke dunia politik. Beberapa hakim akan berkiprah sebagai anggota Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara (MPRS). Ia pun mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 1967 tentang Hakim yang akan duduk dalam suatu Dewan Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Dalam SEMA itu, Soerjadi memberi pilihan kepada hakim-hakim tersebut untuk tetap menjadi hakim atau berkiprah jalur politik. Istilah yang digunakan dalam SEMA itu adalah menerima pengangkatan “menjalankan kewajiban negara”. Bila hakim tersebut memilih opsi ini, maka ia harus melewati jabatan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan MA (hakim agung), lalu mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk diberhentikan dari pekerjaannya selama “menjalankan kewajiban negara” itu.

Di era ini, Soerjadi juga harus dihadapkan pada fakta kedudukan para hakim atau Ketua Pengadilan yang menjadi penasehat hukum Panca Tunggal, tim penasihat Presiden Soekarno. Dalam SEMA yang dikeluarkannya, ia menyatakan hakim-hakim itu tak perlu mundur dari jabatannya sebagai hakim. Mereka hanya diinstruksikan tidak turut serta memecahkan masalah dalam Panca Tunggal dan/atau memberikan nasehat hukum mengenai sesuatu masalah yang dapat diperkirakan akan menjadi perkara di muka pengadilan.

Pada 1966, Soerjadi juga mengeluarkan SEMA yang mengharuskan hakim menggunakan toga dalam persidangan. SEMA ini merupakan aspirasi dari para hakim yang merasa toga merupakan salah satu alat yang bisa menambah suasana khidmat dalam sidang-sidang pengadilan. Di luar sidang, hakim tetap mengenakan pakaian seragam yang kala itu ditetapkan oleh Panitia Perencanaan Pemakaian Seragam yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.

Soerjadi, kata Pompe, adalah orang yang tegas dalam memegang dan menjalankan prinsip. Sesuai hasil wawancara Pompe dengan majalah Gatra, Soerjadi kabarnya paling anti jika MA dimasuki golongan tertentu dari kalangan ABRI dan orang nonhakim. Susunan MA kala itu, terbagi dua majelis perkara. Perkara yang masuk ke MA sekitar 20 perkara perdata setiap bulannya. Sedangkan 15 perkara pidana setiap bulannya. Rata-rata, 6 perkara perdata diputus setiap bulannya dan untuk 9 perkara pidana diputus setiap bulannya.

Tongkat kepemimpinan MA selanjutnya beralih ke tangan Soebekti. Bustanul Arifin, mantan hakim agung kepada VHR mengatakan periode kepemimpinan Soebekti (Agustus 1968-Januari 1974) adalah periode keemasan MA. Saat itu, kata Bustanul, tak ada para pihak berperkara yang mendatangi gedung MA. Hal ini karena pada saat itu tak ada perkara yang menunggak di MA. Perkara di MA paling lama tiga minggu sudah diputus, kata Bustanul.

Pompe juga memuji habis pria yang pernah menjadi Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selepas pensiun dari hakim agung, pada 1977. Soebekti, kata Pompe, adalah Ketua MA yang paling lurus dan jujur. Pada masa Soebekti, lahirlah UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU No 19 Tahun 1964. UU 14/1970 upaya meluruskan kembali kekuasaan kehakiman dari campur tangan kekuasaan pemerintah. Hal itu ditegaskan dalam bagian konsideran dan penjelasan umum UU 14/1970.

Meski demikian, sebenarnya posisi kekuasaan kehakiman di rezim kepemimpinan Soeharto ini belum sepenuhnya pulih. Sebab, kekuasaan kehakiman saat itu masih berada di dua atap. Wewenang teknis yudisial tetap berada di MA), tapi wewenang administrasi, organisasi, dan finansial, berada pada pemerintah (eksekutif) melalui Departemen Kehakiman.

Lalu, Oemar Seno Adji menggantikan posisi Soebekti pada periode 1974-1981. Sebelumnya, Oemar menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada 1966-1974. Masuknya Oemar seolah menjadi sejarah baru bagi MA. Ia adalah orang ‘pemerintah' yang duduk sebagai Ketua MA. Saat itu, muncul pandangan miring dimana setelah Oemar, ada kesan Ketua MA selanjutnya harus mantan Menteri Kehakiman. Buktinya, Ketua MA periode berikutnya dijabat Moedjono dan Ali Said yang merupakan mantan Menteri Kehakiman.

Bustanul Arifin sempat mengkritik kepemimpinan Oemar. Menurutnya, Guru Besar Universitas Indonesia ini lebih sering menghadiri seminar dan forum ilmiah ketimbang menjadi majelis hakim. Pada masa Oemar ini, jumlah hakim agung bertambah menjadi 17 orang dari sebelumnya yang hanya 7 orang. Tiga orang diantaranya berasal dari ABRI. Nah, sejak masa Oemar inilah, lanjut Bustanul, mulai menghadapi tunggakan perkara karena banyaknya perkara. Menurut Pompe, ketika itu, susunan MA terbagi dalam enam majelis dengan jumlah perkara yang masuk sudah mencapai ratusan.

Pada masa Oemar, terbit Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Perma ini lahir karena mengadili dan memutus kasus salah tangkap yang dikenal kasus Sengkon-Karta. UU No 8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan KUHAP kemudian mengadopsi ketentuan PK ini sebagai upaya hukum luar biasa.

Pengganti Oemar adalah Mudjono (Februari 1981-April 1984). Selain pernah menjabat Menteri Kehakiman, Mudjono juga berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pompe menyebut era Mudjono sebagai puncak perubahan MA menjadi lebih birokratis dan hierarkis. Mudjono menambah jumlah hakim agung menjadi 51 orang. Selain itu, ia membuat jabatan Ketua Muda dalam susunan atau struktur di MA.

Ketika masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Mudjono sempat melontarkan ide mengubah nama Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Usulan itu semata untuk menyatukan kekuasaan kehakiman di bawah satu atap. Namun ketika menjabat Ketua MA, Mudjono tak mau lagi mengungkit ide itu. "Nanti saya dikira orang rakus, sebagai Ketua MA ingin mengangkangi kekuasaan itu seorang diri," kata Mudjono kala itu.

Ali Said adalah orang militer kedua yang menjadi Ketua MA setelah Mudjono. Pangkat terakhirnya juga Letnan Jenderal. Ali menjabat sebagai Ketua MA sejak 1984 hingga 1992. Sebelumnya Ali juga pernah menjadi Jaksa Agung (1973-1981). Pada era kepemimpinannya, Ali menandatangani Surat Keputusan Bersama dengan Menteri Agama tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Karya nyata dari proyek ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama.

Kontroversi yang pernah terjadi adalah ketika Ali yang masih menjabat sebagai Ketua MA menjadi anggota MPR pada 1988. Sebagai Ketua MA Ali mengambil sumpah anggota MPR yang jumlahnya hampir seribuan orang. Beberapa hari berselang, giliran Ali sebagai anggota MPR, yang diambil sumpah oleh Ketua MPR. Setelah pensiun dari MA, Ali menjadi Ketua Komnas HAM (1993-1998).

Pengganti Ali Said adalah Purwoto Gandasubrata. Ia menjabat sebagai Ketua MA sejak 1992 sampai 1994. Salah satu produk dari kepemimpinan Purwoto adalah Perma No 1 Tahun 1993 tentang Uji Materiil. Sesuai UU 14/1970 yang diperbaharui dengan UU No. 14 Tahun 1985, MA memiliki kewenangan menguji secara materiil semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Selepas Purwoto, kepemimpinan MA dipegang Soerjono (1994-1996). Salah satu kasus yang mencuat di masa kepemimpinannya adalah seputar usulan pemberhentian hakim agung yang tidak lain adalah Adi Andojo Soetjipto. Soerjono sudah mengirim surat kepada Presiden Soeharto untuk memecat Adi Andojo.

Adi dianggap melakukan perbuatan tidak patut dengan mengirim surat rahasia kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang meminta agar kejaksaan melakukan Peninjauan Kembali dalam kasus Gandhi Memorial School. Di dalam suratnya Adi membeberkan sejumlah dugaan kolusi antara pihak pengacara dengan majelis hakim agung di tingkat kasasi. Beruntunglah, Adi bisa menuntaskan pengabdiannya di MA sampai pensiun.

Sebelum dan Setelah Reformasi

Pada periode 1996-2000, MA dipimpin Sarwata. Latar belakangnya dari TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsekal Madya. Meski Sarwata yang memulai program komputerisasi di MA, namun persoalan tunggakan perkara tak juga terselesaikan. Sarwata sempat mentargetkan pengurangan tunggakan perkara hingga di bawah 1.000 perkara pada tahun 2000. Namun kenyataannya berbeda. Jumlah tunggakan perkara malah makin membludak hampir mencapai 12 ribu pada saat ia pensiun.

Aroma tak sedap seputar dugaan KKN juga sempat menyeruak pada kepemimpinan Sarwata. Ia bahkan dilaporkan ke Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dan Komisi Ombudsman Nasional mengenai dugaan percaloan kasus nomor wahid di MA oleh Wawan, anak Sarwata. Setelah reformasi yang ditandai lengsernya Presiden Soeharto, ketua MA sempat kosong selama satu tahun dan baru diisi oleh Prof Bagir Manan pada Mei tahun 2001 hingga 31 Oktober 2008.

Bagir Manan menjadi pengganti Sarwata. Ia menjabat selama dua periode. Periode pertama 2001 sampai 2006. Lalu, Bagir melanjutkan kepemimpinan MA di Periode kedua hingga Oktober 2008 yang dipilih oleh para hakim agung seiring berlakunya Pasal 24A ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Dimana Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh dan dari hakim agung.

Banyak hal terjadi di era kepemimpinan Guru Besar Universitas Padjadjaran ini baik yang mengharumkan nama MA ataupun sebaliknya. Untuk isu reformasi peradilan, MA bersama dengan sejumlah LSM dan lembaga donor membentuk tim pembaharuan peradilan yang menghasilan blueprint strategi pembaruan MA pada 2003. Di bawah kepemimpinannya, MA mulai mengenal sistem keterbukaan informasi dengan menggunakan teknologi. Salah satunya dengan menerbitkan SK Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MA secara bertahap mulai mengubah paradigma ketertutupan MA dengan komitmen keterbukaan informasi. Alhasil, produknya berupa database 1.000 putusan MA pada saat itu dapat diakses melalui website MA bernama www.putusan.net meski belum sempurna. Beberapa kesuksesan Bagir, ternyata tak mampu melupakan sejumlah “dosa” yang pernah dilakukannya. Sebut saja perihal penolakannya terhadap keinginan BPK mengaudit biaya perkara, penggeledahan ruang kerja Bagir oleh KPK dan perseteruannya dengan Komisi Yudisial (KY) generasi pertama.

Pada masa Bagir Manan terbentuk Pusdiklat MA di Mega Mendung Bogor pada 2007. Hal ini diperuntukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik hakim maupun aparatur peradilan lainnya sebagai bagian program pembaruan peradilan di bidang peningkatan SDM. “Pada masa Bagir sudah berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana pengadilan serta peningkatan SDM,” kata Juru Bicara MA Suhadi kepada Hukumonline.

Di masa Bagir ini, kata Suhadi, mulai berlakunya sistem satu atap (one roof system) yang menyatukan urusan wewenang teknis yudisial dan wewenang administrasi, organisasi, finansial berada di MA. Hal ini tindak lanjut TAP MPR No. X Tahun 1998 tentang Pembagian Penyelenggaraan Negara Antara Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan dalam waktu lima tahun harus dibentuk sistem penyatuan satu di bawah MA.

Ia menilai sistem administrasi, keuangan, pengawasan, pembinaan, penataan organisasi peradilan di bawah Departemen Kehakiman menjadi tidak efektif dan tidak teratur. Akibatnya, pembenahan pengembangan sistem sarana prasarana dan SDM di setiap lingkungan peradilan tidak mengalami kemajuan. “Perjuangan kita sejak terbentuknya IKAHI akhirnya membuahkan hasil, yang menginginkan sistem satu atap demi terciptanya independensi hakim,” kata Suhadi.

Kemudian tongkat estafet kepemimpinan MA dilanjutkan Harifin A. Tumpa (2008-2009 dan 2009-2012). Saat menjabat, Harifin melanjutkan program pembaruan dengan memperbaharui cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010-2035. Melalui cetak biru 25 tahun ini, MA berupaya mencapai visi misinya untuk “Mewujudkan Peradilan yang Agung”. Ini untuk mempertajam arah dan langkah cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh di area-area fungsi teknis dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas.

Kebijakan Harifin yang mengubah sistem penanganan perkara di MA sangat berdampak besar hingga saat ini. Misalnya, dibentuknya Sistem Kamar yang diluncurkan saat Rakernas MA pada September 2011 yang berlaku efektif 1 Oktober 2011, lewat SK KMA No 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kamar di MA, SK KMA No. 143/KMA/IX/ 2011 tentang penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada MA, SK KMA No. 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada MA. (Baca Juga: MA Launching Sistem Kamar Saat Rakernas)

Harifin kemudian memperbaharui sistem kamar melalui SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 dan SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di MA. Sebab, sebelum Sistem Kamar ini berlaku, hakim agung seringkali menangani perkara tidak sesuai dengan keahliannya. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah putusan MA dinilai publik sebagai putusan yang unprofessional. Karena itu, Sistem Kamar ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas putusan para hakim agung. (Baca Juga: Mengenal ‘Sistem Kamar’ di MA)

“Sistem kamar ini sangat berpengaruh dan memperbaiki keseluruhan mekanisme penanganan perkara dan mempercepat proses pemeriksaan perkara. Jadi, sistem kamar ini pencapaian yang sangat besar hingga saat ini yang dibuat oleh Harifin,” kata Koordinator Tim Pembaruan MA, Aria Suyudi di Jakarta, belum lama ini. Baca Juga: 2013, Produktivitas Tertinggi dalam Sejarah MA

Lalu, sistem kamar ini disempurnakan pada masa kepemimpinan Hatta Ali (2012-2017 dan 2017–sekarang) melalui Surat Edaran (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Kesepakatan hasil rumusan kaidah hukum baru pleno kamar ini diselenggarakan setiap tahun sejak 2012 hingga saat ini, khususnya pembahasan teknis yudisial dalam penanganan perkara di masing-masing kamar MA.

Namun, di awal kepemimpinan Hatta Ali tercoreng dengan peristiwa pertama kalinya seorang Hakim Agung Achmad Yamanie dipecat melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada 11 Desember 2012. Dalam sidang MKH yang dipimpin Prof Paulus Efendi Lotulung, Achmad Yamanie dinilai melanggar KEPPH lantaran terbukti mengubah draf amar putusan PK, terpidana narkoba Hengky Gunawan, dari 15 tahun menjadi 12 tahun penjara. Ironisnya, semasa kepemimpinan Hatta Ali pula, ada beberapa aparatur peradilan termasuk hakim yang tertangkap KPK dan terbukti menerima suap terkait penanganan perkara.

Meski begitu, telah banyak pencapaian dan penyempurnaan kebijakan MA guna mengatasi persoalan dunia peradilan termasuk maraknya suap di pengadilan saat kepemimpinan Hatta Ali. Mulai jangka waktu penyelesaian perkara; gugatan sederhana; penanganan kejahatan korporasi; paket kebijakan pengawasan hakim dan aparatur peradilan; pedoman mengadili perkara perempuan; paket kebijakan yang menopang kemudahan berusaha; pedoman penulisan template putusan/penetapan; hingga yang terakhir sistem pengadilan berbasis elektronik (e-court). (Baca Juga: Ini Kebijakan MA Terbaru terkait Manajemen Perkara)

Aria menilai masa kepemimpinan Hatta Ali masih memiliki waktu beberapa tahun ke depan untuk bisa melakukan banyak perubahan dan perbaikan di MA demi melayani kepentingan pencari keadilan. Siapapun nantinya pengganti Hatta Ali saat memasuki pensiun, dapat terus melanjutkan kebijakan yang telah dilaksanakan kepemimpinan sebelumnya sesuai arah cetak biru 2010-2035. “Untuk melakukan perubahan pasti butuh waktu jangka panjang untuk meneruskan amanat cetak biru 2010-2035 demi terwujudnya peradilan yang agung,” katanya.

Berikut profil singkat Ketua MA dari Kusumah Atmadja hingga Hatta Ali:

No. | Ketua MA | Keterangan |

1 | Mr. Dr. Kusumah Atmadja (1946-1950) | Lahir di Purwakarta 8 September 1898. Ia lulus Sekolah Kehakiman pada 1913 dengan gelar Meester in de Rechten (Mr). Mengawali kariernya sebagai pegawai tahun 1919 dan diangkat sebagai pegawai perbantuan di Pengadilan Bogor. Tahun yang sama mendapat beasiswa pendidikan doktor di Universitas Leiden, Belanda yang lulus pada 1922. |

2 | Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro (1952-1966) | Lahir di Surakarta, 15 Juni 1903. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan di Rechtsschool Batavia, lulus pada tahun 1922 dengan gelar Meester in de Rechten (Mr). Kemudian menjadi hakim dan mengambil waktu untuk belajar di Universitas Leiden, Belanda. |

3 | Soerjadi, S.H. (1966-1968) | Lahir di Selur, Ngrayun, Ponorogo tanggal 13 April 1939. |

4 | Prof. Mr. Soebekti (1968-1974) | Lahir di Surakarta, 14 Mei 1914. Meninggal di Bandung, 9 Desember 1992 di usia 78 tahun. Sebelum menjabat sebagai Ketua MA, ia pernah menjabat Hakim Pengadilan Negeri Semarang (1942), Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (1944), Panitera MA RI (1946), Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Makasar (1952), Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (1955), dan sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI (1958). Bersama dengan R. Tjitrosoediro menerjemahkan Burgelijke Wetboek (terkenal dengan singkatan BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Ia juga menerjemahkan KUH Dagang, UU Kepailitan, dan Kamus Hukum yang menjadi buku pegangan mahasiswa fakultas hukum di Indonesia. |

5 | Prof. Oemar Seno Adji (1974-1981) | Lahir di Surakarta, 5 Desember 1915. Ia memulai pendidikan dari HIS Solo, kemudian dilanjutkan ke Mulo Solo, dan AMS Yogyakarta. Setamat AMS akhir 1930-an, Oemar hijrah ke Jakarta dan masuk di Rechtshogeschool. Setelah lulus, ia bekerja di Departemen Kehakiman (1946-1949). Seno aktif mendalami hukum dan berhasil menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1949). Kemudian ia diangkat menjabat Jaksa Agung Muda periode (1950-1959). Setelah masa jabatan Jaksa Agung Muda berakhir, sejak tahun 1959 Seno menjadi dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1966-1968). Di pemerintahan, ia dipercaya menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan I (1968-1973) dan Ketua MA (1974-1982). Setelah itu, ia kembali ke dunia akademis sebagai rektor memimpin Universitas Krisnadwipayana (1981-1984). Seno juga membuka Kantor Advokat Oemar Seno Adji. |

6 | Letjen (Purn) Mudjono, S.H. (1981-1984) | Lahir di Bangsalsari, Jember, Jawa Timur, 30 Juli 1927. Meninggal 14 April 1984 di Jakarta pada usia 56 tahun, karena penyakit kanker tulang yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia mengawali dengan menjadi Polisi Tentara Laut pada Komando Angkatan Laut Karesidenan Besuki. Mudjono mendapat tugas untuk mengikuti Akademi Hukum Militer di Jakarta. Setamat dari Akademi Hukum Militer, ia menjadi Asisten II Direktur Kehakiman Angkatan Darat di Jakarta. Pada tahun 1981, ia diangkat menjadi Ketua MA. |

7 | Letjen (Purn) Ali Said, S.H. (1984-1992) | Lahir di Magelang, 12 Juni 1927. Meninggal 28 Juni 1996 di Jakarta pada usia 69 tahun. Ia salah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung periode 1973 sampai 1981. |

8 | Purwoto Gandasubrata S.H. (1992-1994) | Lahir di Purwokerto 11 Oktober 1929. Meninggal pada 4 Mei 2005 di usia 75 tahun. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1956. Lulus dari FH UI, langsung mengawali karier sebagai hakim di Pengadilan Negeri (PN) Magelang dan bertahan di sana selama dua tahun. Selanjutnya, dia pernah bertugas di PN Purwokerto (1958-1964), PN Semarang (1965-1966). |

9 | R. Soerjono S.H. (1994-1996) | Lahir 22 Oktober 1931, ia tutup usia diumur 86 tahun. Ia seorang hakim karier yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Pertama Tahun 1961-1963. |

10 | Sarwata S.H. (1996-2000) | Lahir di Tebingtinggi, 2 Juli 1935. Ia menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1962. Sekolah Dasar Perwira Tahun 1962, Sekolah Ilmu Siasat tahun 1969, Sekkau tahun 1971 dan Sesko-AU tahun 1973. Ia mengawali karir di Departemen Luar Negeri sebagai ahli tata usaha pada direktorat hukum. Namun, dua tahun kemudian ia meninggalkan Deplu dan mengikuti Sekolah Dasar Perwira TNI Angkatan Udara, untuk meraih pangkat letnan satu. Lalu, ia pun menekuni karir sebagai hakim militer pada tahun 1964. Hanya dalam setahun, karirnya sebagai hakim militer semakin menanjak tatkala ia menduduki jabatan Ketua Pengadilan TNI Angkatan Udara Yogyakarta, pada 1965. Setahun kemudian (1966), ia pun dilantik sebagai Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) oleh Pangkopkamtib Mayjen TNI Soeharto. Ia mengadili tokoh-tokoh militer yang terlibat G-30 S/PKI, seperti Utomo Ramelan dan Josep Rabidi (1967), serta Sjam Kamaruzzaman (1968). Tahun 1968 karirnya menanjak sebagai hakim militer tinggi. Lalu, Kepala Mahkamah Militer Jakarta (1979), dan Asisten Operasi Badan Pembinaan Hukum ABRI (1983) dan menanjak menjadi Ketua Mahkamah Militer Tinggi III/IV Ujungpandang (1984). Tahun 1991, ia menjabat sebagai hakim agung MA dan sejak Februari 1993 menjabat Ketua Muda MA Bidang Peradilan Militer hingga dilantik menjabat Ketua MA menggantikan Soerjono yang pensiun 1 November 1996. |

11 | Prof. Bagir Manan (2001-2006 dan 2006-2008) | Lahir di Kalibalangan Abung Selatan, Lampung Utara, 6 Oktober 1941. Ia merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Pada Februari 2010, Bagir terpilih sebagai ketua Dewan Pers Indonesia periode 2010—2013. Selanjutnya pada 3 April 2013, melalui rapat pleno sembilan anggota Dewan Pers periode 2013-2016 di Jakarta, secara aklamasi memilih Bagir Manan kembali menjadi ketua. |

12 | Dr. Harifin A. Tumpa, S.H. (2008-2009 dan 2009-2012) | Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 23 Februari 1942. Ia terpilih sebagai Ketua MA menggantikan Bagir Manan pada 15 Januari 2009 dengan mendapatkan 36 dari 43 suara. Pendidikan hukumnya diperoleh dari Sekolah Hakim dan Jaksa di Makassar pada 1959-1963. Lalu, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar lulus tahun 1972, pascasarjana Universitas Leiden 1987, dan Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1998-2000. Kemudian, ia berkarier menjadi hakim di berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di berbagai daerah. |

13 | Prof. M. Hatta Ali (2012-2017 dan 2017–sekarang) | Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950. Sebelum menjabat Ketua MA, ia menjadi Ketua Muda Pengawasan dan juga sebagai Juru Bicara (Jubir) MA. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Pada 31 Januari 2015, ia meraih gelar guru besar bidang hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Ia terpilih sebagai Ketua MA pada Februari 2012 menggantikan Harifin Tumpa yang memasuki usia pensiun hingga saat ini. |

*Diolah dari berbagai sumber