Pemilu Serentak 2019 adalah ajang demokrasi yang menentukan nasib ribuan kandidat anggota DPR, DPD, atau DPRD. Di DPR saja, KPU telah menetapkan 7.968 calon anggota legislatif. Mereka akan bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di Senayan. Ada juga yang akan memperebutkan kursi representasi daerah bagi anggota DPD. Jejak rekam selama puluhan tahun menjadi politisi bahkan menjadi pengurus teras partai politik tidak menjamin mereka akan terpilih lagi sebagai wakil rakyat. Alih-alih terpilih, sebagian di antaranya malah harus gigit jari.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terutama yang berada di Jakarta, telah mencabut hak untuk dipilih kembali –lazim disebut pencabutan hak politik- puluhan politisi dan eks pemangku jabatan publik. Penyebabnya, para politisi itu terjerat tuduhan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu jaksa mengajukan permohonan pencabutan hak politik terdakwa, dan hakim menyetujui hingga putusan berkekuatan hukum tetap, maka untuk sementara para politisi yang dihukum harus gigit jari. Mereka tak bisa bertarung dalam Pemilu selama periode tertentu sesuai putusan hakim.

Daftar politisi yang sudah merasakan vonis pencabutan hak dipilih dan memegang jabatan publik bisa terus bertambah. Bukan hanya pejabat pusat tetapi juga pejabat di daerah. Sekadar memberi contoh adalah Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq, Rusli Zainal, Anas Urbaningrum, M. Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Sutan Bathoegana, Romi Herton, Ade Swara, Yudi Widiana, Nur Alam, Rita Widyasari, Abdul Latief, dan Fayakhun Andriadi, Asrun, dan Zumi Zola.

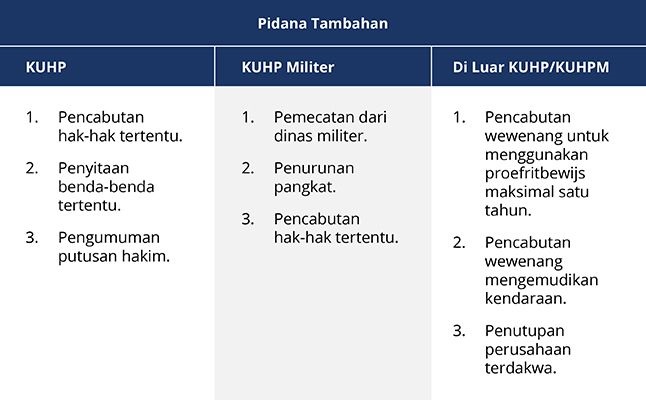

Pencabutan hak tertentu seperti yang dialami puluhan politisi itu bukan tanpa dasar. Pasal 10 KUHP, yang menjadi dasar hukum penitensier Indonesia, telah menentukan dua jenis hukuman dalam pidana, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda; sedangkan hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal(1994:36) menulis bahwa hukuman tambahan berguna untuk menambah hukuman pokok. Jadi, hukuman tambahan tidak mungkin dijatuhkan sendirian atau terpisah dari hukuman pokok.

Baca juga:

Hukuman tambahan bisa dijatuhkan pada tindak pidana tertentu. Tetapi belakangan, yang paling sering terdengar adalah pencabutan hukuman pencabutan hak untuk dipilih atau menduduki jabatan tertentu oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebut saja mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, plus penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Jika putusan Zumi Zola berkekuatan hukum tetap dan ia menjalani pidana pokok dan pidana tambahan, ia masih bisa berkiprah di jalur politik pada usia di bawah 50 tahun. Pencabutan hak politik, karenanya, bukan akhir karir politik bagi seseorang.

Pada umumnya, majelis hakim Tipikor hanya mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam pemilu atau menduduki jabatan publik tertentu. Menurut Charles Simabura, dosen hukum tata negara Universitas Andalas Padang, hakim bukan hanya bisa mencabut hak seorang terdakwa untuk dipilih (hak pilih pasif) tetapi juga dapat mencabut hak memilih. “Dua-duanya bisa dilakukan”, ujarnya kepada hukumonline.

Pandangan Charles juga sejalan dengan rumusan Pasal 35 KUHP. Pencabutan hak itu, kata dia, adalah wujud pembatasan hak asasi manusia yang dapat dibenarkan jika dibatasi undang-undang dan diputuskan oleh hakim. “Salah satu tujuannya, untuk mencegah yang bersangkutan mengulangi kejahatan politik,” tegasnya.

Salah satu persoalan dalam penjatuhkan sanksi atau hukuman tambahan adalah lamanya waktu hak dicabut (lihat tabel). Ahli hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian, menjelaskan bahwa dalam pandangan doktrin jurist, pidana tambahan untuk pencabutan hak tertentu punya jangka waktu tertentu alias sementara. Artinya, tidak bisa selamanya apalagi seumur hidup. Bahkan, jelas Sofian, ada jurist yang berpendapat bahwa pencabutan hak tertentu tidak boleh melampaui dari hukuman pokoknya. Dengan demikian jika hukuman pokok 3 tahun penjara, maka pencabutan hak tertentu tidak boleh melampaui 3 tahun.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik seperti disebutkan tadi masih mungkin mengalami dinamika di pengadilan lebih tinggi. Adakalanya, pidana tambahan itu justru dijatuhkan majelis hakim tingkat kasasi. Sebut misalnya, tuntutan pencabutan hak politik mantan Kakorlantas Mabers Polri, Djoko Susilo. Pengadilan Tipikor Jakarta, tingkat pertama, menolak permohonan jaksa karena menganggap pencabutan hak politik itu berlebihan. Tetapi kemudian permohonan itu dikabulkan di tingkat banding dan diperkuas majelis hakim tingkat kasasi.

Infamia

Pencabutan hak politik dalam hukum penitensier Indonesia tak bisa dilepaskan dari sejarah KUHP. Penelusuran lebih lanjut akan bermuara pada apa yang dalam Hukum Romawi dikenal sebagai infamia. Dalam buku J. Remmelink (‘Pengantar Hukum Pidana Materiel 3’), infamia dikaitkan dengan hilangnya hak istimewa sebagai warga Romawi atau hilangnya kehormatan.

Lembaga infamia ini dimasukkan ke dalam Code Penal Perancis dan memberikan istilah peines infamantes. Hukum pidana yang berlaku di Perancis mengenal tiga jenis tindak pidana yaitu crime, delit, dan contravention. Tindak pidana yang tergolong crime dengan sendiri dipandang sebagai infamantes atau sebagai perilaku yang dengan sendirinya membuat martabat pelaku didegradasikan dari kedudukan warga yang dihormati. Dari Perancis, konsep itu dimasukkan ke dalam Wetboek van Strafrecht Belanda, dan kemudian masuk ke Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(Baca juga: Pencabutan Hak Politik Terdakwa Kasus Korupsi di Mata Penegak Hukum)

PAF Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan dalam buku mereka Hukum Penitensier Indonesia (2012), kata infamia dalam Hukum Romawi merupakan suatu lembaga hukum berupa usaha untuk mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati. Caranya mencabut hak tertentu ketika yang bersangkutan melakukan kejahatan. Tujuan infamia adalah menekan orang tersebut agar tidak layak dihormati, dengan meniadakan hak perdata dan hak-haknya menurut hukum publik.

Para penyusun KUHP Indonesia, jelas Lamintang, tidak menolak pencabutan hak-hak. Cuma, mereka hanya menginginkan agar hak-hak yang dapat dicabut hanya hak-hak yang menurut sifat dan tindak pidana telah disalahgunakan orang tersebut. Misalnya, hak seseorang sebagai anggota DPR telah disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Pembentuk undang-undang telah menentukan pencabutan hak tidak bersifat imperatif untuk tindak pidana tertentu. Pasal 35 KUHP hanya menyebutkan hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan ia majelis hakim memandang perlu menjatuhkan sanksi tersebut. Bahkan hakim dapat memilih salah satu atau beberapa hak secara bersama-sama.

Tengok misalnya Pasal 350 KUHP: “Pada waktu menjatuhkan hukuman karena makar mati (doodslag), pembunuhan berencana (moord) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang disebut dalam Pasal 35 nomor 1 sampai 5”.

Hak-hak yang dapat dicabut berdasarkan putusan hakim dalam Pasal 35 KUHP adalah (i) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (2) hak memasuki Angkatan Bersenjata; (3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; atau (6) hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Fakultatif

Sofian menegaskan salah satu prinsip hukuman tambahan pencabutan hak adalah sifat fakultatifnya hukuman itu. Penuntut umum boleh mengajukan, dan majelis hakim dapat menjatuhkan atau tidak pidana pencabutan hak. Persoalan hukum dalam pidana Indonesia adalah ketidakjelasan indikator penggunaan pidana tambahan, misalnya dalam perkara korupsi.

Fakta menunjukkan bahwa penuntut umum tidak selalu mengajukan tuntutan pidana pencabutan hak untuk seluruh terdakwa kasus korupsi. “Sayangnya dalam konteks hukum pidana kita, penggunaan pidana tambahanan tidak ada indikator yang jelas. Semuanya tergantung pada pandangan subjektif jaksa,” kata Sofian.

Namun, Sofian melanjutkan, jika hakim punya pandangan pencabutan hak tertentu tidak perlu diberikan kepada terdakwa maka hal ini juga bisa diputuskan hakim. Kuncinya adalah bagaimana penuntut umum meyakinkan hakim. “JPU harus punya argumentatif juridis dalam tuntutannya mengapa dia menuntut pidana tambahan. Hal ini penting agar tetap menghormati harkat dan martabat terdakwa,” jelas doktor hukum pidana itu.