Resmi sudah pemberlakukan UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Polemik soal kewenangan lembaga antirasuah masih terus menjadi perbincangan di publik. Satu di antaranya, menyoal tentang keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Lantas apakah keberadaan Dewas menggerus kewenangan komisioner KPK? Pengaturan keberadaan Dewas diatur dalam Pasal Pasal 37B ayat (1) huruf b yang menyebutkan, “memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan”.

Merujuk pandangan Mardjono Reksodiputro, tindakan penggeledahan/penyitaan merupakan suatu “an intrusion on somebody’s privacy” yang dilakukan secara fisik, terlihat dan terasa sedangkan tindakan penyadapan atau intersepsi dilakukan tidak secara fisik, tidak terlihat dan tidak terasa. Oleh karena itu tindakan penyadapan atau intersepsi dapat disebut sebagai bentuk upaya paksa yang khusus.

Kekhususan di sini bukan penanganan khusus yang dikaitkan dengan extra ordinary crimes atau upaya yang digunakan untuk menangani kejahatan yang luar biasa. Karena itu, perlu ditegaskan untuk menghindari kesalahpahaman tentang penggunaan istilah extra ordinary crimes yang selama ini ditujukan bagi tindak pidana korupsi.

Extra ordinary crimes merupakan bentuk kejahatan yang telah disepakatidalam Statuta Roma dan berada dalam yurisdiksi International Criminal Court yang terdiri dari genocide (article 6), Crimes Assault Humanity (article 7), War Crimes (article 8), dan Crime Agression (article 8 bis).2) yang menjadi landasan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kekhususan dimaksud dalam upaya paksa, akibat adanya perbedaan tindakan penerapannya. Secara fisik, tindakan penggeledahan dan penyitaan terlihat dan terasa. Sebaliknya, tindakan penyadapan tidak terlihat secara fisik serta tidak terasa. Kekhususan lainnya, penyadapan memiliki banyak istilah dan bentuk. Seperti, eavesdropping, wiretapping, interception dan electronic surveillance.

Mengacu Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”. Sementara ayat (2) menyebutkan, “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.

Begitu pula dengan penggeledahan. Merujuk Pasal 33 dan 34 KUHAP, penggeledahan dalam keadaan biasa dapat dilakukan oleh penyidik setelah lebih dulu meminta izin dari ketua pengadilan negeri. Sedangkan dalam keadaan luar biasa (mendesak), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri dengan ketentuan segera sesudah penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Sama halnya dengan tindakan penyadapan dilakukan setelah mengantongi izin tertulis dari pengadilan. Seperti dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme. Kemudian, Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 77 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

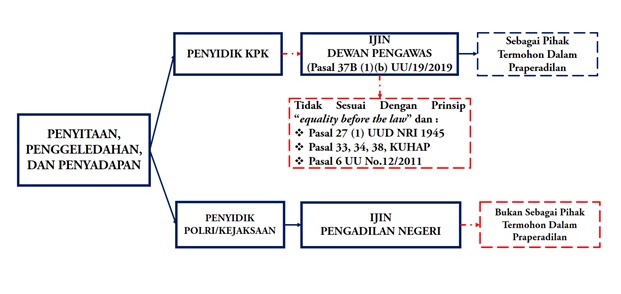

Melihat penjelasan di atas, maka pengaturan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan yang dilakukan KPK terlebih dahulu mengantongi izin dari Dewas. Pendek kata, legislatif dan pemerintah berkeinginan membuat lembaga baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Nah, dalam kaitannya Dewas yang notabene diangkat dan diberhentikan Presiden dengan memiliki kewenangan pemberian izin. Yakni izin tindakan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK, menimbulkan pertanyaan. Apakah kewenangan Dewas tersebut bertentangan dengan asas Equality Before the Law?

Asas Equality Before the Law

Tindakan penggeledahan, penyitaan dan penyadapan merupakan suatu “an intrusion on somebody’s privacy”. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus diatur dalam UU. Konstitusi ternyata mengatur dalam Pasal 28 J ayat (2) yang menyebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sejatinya, pengaturan legalitas tindakan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan beserta tatacaranya dalam undang-undang sebenarnya sudah sesuai dengan semangat konstitusi. Namun perbedaan pemberi otorisasi upaya paksa untuk penyidik KPK oleh Dewas dan untuk penyidik lainnya oleh Ketua Pengadilan Negeri merupakan pelanggaran atas prinsip equality before the law yang telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain itu, Pasal 37B ayat (1) huruf b UU No. 19 Tahun 2019 mengatur otorisasi upaya paksa di luar Ketua Pengadilan Negeri, sebenarnya bertentangan dengan asas pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yakni asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan adanya perbedaan perlakuan hukum di atas, bukan tidak mungkin ke depannya dapat terjadi persoalan. Yakni ketika seseorang diduga melakukan dua tindak pidana korupsi, namun dilakukan penyidikan oleh dua institusi yang berbeda misal, penyidik KPK dan Polri. Maka izin upaya paksanya akan dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK dan Ketua Pengadilan Negeri.

Permasalahan lainnya pun bakal bermunculan, yakni ketika penyidikan yang dilakukan Polri diambil alih oleh KPK. Apakah KPK dapat menggunakan barang bukti yang merupakan hasil dari penyitaan, penggeledahan dan penyadapan yang izinnya diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri?

Lalu dalam praktik akan menimbulkan pertanyaan, apakah Ketua Dewan Pengawas sebagai salah satu termohon Praperadilan? Pertanyaan dan permasalahan pun bukan tidak mungkin bakal bermunculan, bila tidak disikapi dengan bijak.

Pihak termohon praperadilan

Di Indonesia pengawasan terhadap proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme Praperadilan dalam melakukan pengujian terhadap sah tidaknya “tindakan penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Termasuk, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, pihak lain atau kuasanya yang perkaranya belum diajukan ke pengadilan”. Nah, mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP.

Kemudian, keberadaan Praperadilan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Inti putusan MK itu, memperluas mekanisme pengujian Praperadilan dengan menambah objeknya, yakni penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Munculnya konsep Praperadilan tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (strict judicial scrutiny) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Konsep ini pertama kali mengemuka ketika Inggris mencetuskan Magna Charta pada tahun 1215, yang lahir sebagai kritik atas kesewenang- wenangan raja saat itu.

Meskipun kelahiran konsep Magna Charta tujuan utamanya adalah dalam kerangka membatasi kekuasaan raja. Namun di dalamnya terdapat gagasan yang menghendaki hak asasi manusia jauh lebih penting ketimbang kekuasaan aja. Oleh karenanya, tak seorangpun warga negara dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya. Bahkan diasingkan atau dengan cara apapun dikebiri hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum. Konsepsi itulah yang selanjutnya dikenal dengan ‘habeas corpus’ yang kemudian diformalkan oleh parlemen Inggris pada abad ke 17.

Pasca-lahirnya habeas corpus, untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang, terlebih dahulu harus ada surat perintah dari pengadilan, yang dikeluarkan atas nama raja, dan ditujukan ke pejabat kerajaan tertentu. Habeas corpus tidak menciptakan hak hukum substantif, melainkan memberikan pemulihan di pengadilan atas pelanggaran hak-hak hukum atau atas tindakan mengabaikan kewajiban hukum.

Dalam perkembangannya habeas corpus diadopsi oleh banyak negara-negara di dunia, baik yang menganut sistem hukum umum (common law) maupun sistem hukum sipil (civil law). Perbedaan sistem hukum tersebut tentu melahirkan banyak varian atas habeas corpus. Indonesia salah satunya, dalam prosedur hukum pidananya menerjemahkan konsep habeas corpus menjadi Praperadilan.

Nah, melihat penjelasan latar belakang lahirnya Praperadilan dan melihat kedudukan Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden termasuk dalam rumpun lembaga eksekutif yang melaksanakan penegakan hukum. Sehingga Dewas menjadi salah satu pihak termohon dalam proses Praperadilan.

Berbeda halnya dengan Ketua Pengadilan Negeri yang tidak menjadi pihak termohon oleh karena posisinya sebagai lembaga yudikatif. Tentu saja, memiliki tugas mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum seperti Mahkamah Agung beserta jajaran di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

*)Dr. Reda Manthovani,.SH,.LLM adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |