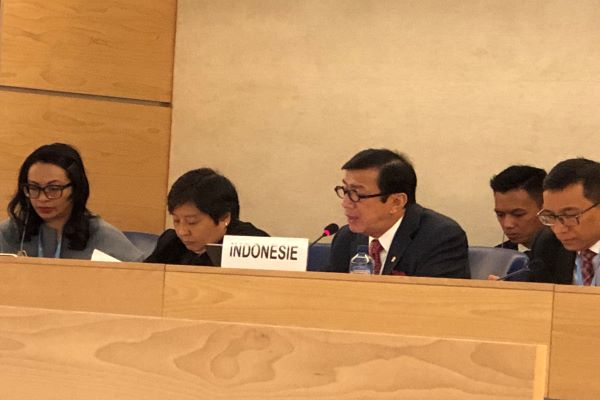

Pemerintah Indonesia menyampaikan beragam capaian di bidang HAM dalam sidang pemantauan berkala universal atau Universal Periodic Review (UPR) yang berlangsung 9-11 November 2022 di Jenewa, Swiss. Namun dari berbagai capaian yang disampaikan, pemerintah dinilai luput menyampaikan isu tentang represi digital yang menimpa masyarakat sipil di Indonesia.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menilai pemerintah Indonesia gagap dalam mengenali pentingnya pemenuhan hak-hak digital warga. “Kami menyesalkan pelindungan dari tuntutan hukum dan serangan-serangan yang dialami pembela HAM dan warga baik secara fisik maupun daring, tidak dipandang sebagai bagian perbaikan HAM di Indonesia,” kata Damar Juniarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/11/2022) lalu.

Catatan SAFEnet menyebut hak-hak digital di Indonesia mengalami represi. Salah satu contohnya, pemerintah menggunakan pembatasan bandwidth dan pemadaman internet di Papua dan Papua Barat pada 2019. UU ITE juga kerap digunakan untuk membungkam suara masyarakat sipil yang bertentangan dengan rezim.

SAFEnet menghitung periode 2020-2021, terjadi sedikitnya 340 serangan digital terhadap pembela HAM, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil lainnya. Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) terhadap perempuan selama pandemi Covid-19 melonjak menjadi 510 kasus pada tahun 2021, dimana salah satu targetnya adalah perempuan pembela HAM.

Sayangnya, berbagai peristiwa di ranah digital itu tidak dipaparkan pemerintah Indonesia dalam sidang UPR ke-4 itu. Sekalipun sempat dibahas tentang perbaikan revisi RUU KUHP, tapi tidak dijelaskan apa perbaikan dan pelindungan bagi masyarakat dan pembela HAM dalam RUU KUHP itu. Begitu pula terkait dengan kewajiban pemerintah untuk memperjelas apa bentuk perlindungan bagi perempuan di ranah digital.

Ketua KIKA, Dhia Al Uyun, menyoroti soal kebebasan akademik yang minim direspon pemerintah dalam sidang UPR tersebut. Laporan KIKA menyebut ada tekanan-tekanan dari aktor negara dan universitas yang menghukum dan membungkam kebebasan berpendapat serta ekspresi akademis.

Akademisi menjadi korban kriminalisasi, termasuk di bawah UU ITE, hanya karena berekspresi kritis terhadap pemerintah, menjadi saksi ahli dalam proses persidangan dan berbicara tentang temuan hasil riset di ruang publik. Sementara itu, mahasiswa yang mengekspresikan kritik dijatuhi tindakan pendisiplinan oleh universitas karena mengajukan pertanyaan dan gagasan yang kontroversial.

“Kami mengutuk serangan terhadap para sarjana dan mahasiswa dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bergabung dengan kami bergandengan tangan dalam membela kebebasan akademik di Indonesia,” ujar Dhia.

Manajer kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, menyebut dalam forum internasional itu pemerintah tidak memberikan informasi utuh mengenai situasi HAM di Indonesia. Salah satu contohnya adalah klaim bahwa pemerintah Indonesia melakukan perbaikan instrumen hukum melalui RUU KUHP, yang kenyataannya memiliki pasal-pasal bermasalah yang berpotensi melanggar HAM.

Sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi melanggar HAM antara lain mengenai pencemaran nama baik, pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, pasal penghinaan pemerintah, dan pasal makar. Nurina menyebut berbagai ketentuan tersebut selama ini digunakan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan negara. Serta merepresi pihak yang memiliki pandangan politik berbeda.

“Pasal-pasal itu dipertahankan dalam draft terbaru RUU KUHP. Padahal hak-hak tersebut dijamin dalam instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia dalam bentuk Undang-Undang,” papar Nurina.

Klaim pelibatan masyarakat sipil juga tidak mencerminkan situasi sebenarnya mengenai serangan yang dialami pembela HAM dalam beberapa tahun terakhir. Nurina menjelaskan catatan Amnesty International selama periode 2019-2022 menunjukkan ada 328 kasus serangan fisik maupun digital terhadap masyarakat sipil dengan 834 korban.