Di bulan Mei lalu, kita mendengar berita tentang seorang anggota polisi di Polda Jateng yang diketahui sebagai seorang homoseksual dan kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. Yang bersangkutan kemudian mengajukan gugatan atas keputusan pemberhentiannya di PTUN Semarang. Atas gugatan tersebut, majelis hakim PTUN Semarang kemudian memutuskan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap prematur, yaitu Penggugat belum menempuh upaya adminsitratif yang tersedia.

Nampaknya setelah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, tidak ada upaya lebih lanjut dari Penggugat dan masalah tersebut tidak muncul lagi dipermukaan. Ceritanya akan berbeda jika majelis hakim memutuskan untuk memeriksa pokok perkara, boleh jadi akan terjadi diskusi di ruang publik yang cukup hangat, mengingat permasalahan yang diangkat masih merupakan isu yang sensitif.

Meskipun anggota Polri, seperti halnya anggota TNI dan PNS tidak tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan memiliki aturan sendiri, namun masalah serupa dapat juga terjadi pada pekerja sektor privat yang tunduk pada UU No.13 tahun 2003. Pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja adalah seorang homoseksual, merupakan suatu bentuk diskriminasi hubungan kerja yang dilarang.

Tidak hanya di Indonesia, di negara yang lebih liberal seperti di Amerika Serikat, masalah ini juga masih menjadi kontroversi dan perdebatan. Melalui tulisan ini Penulis ingin mengajak pembaca melihat bagaimana dinamika pengaturan masalah diskriminasi hubungan kerja terhadap kaum minoritas (LGBT), di Amerika Serikat dalam perspektif perbandingan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi perbandingan hukum adalah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dengan menyingkap latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu yang dapat direkomendasikan bagi pembaharuan hukum.( Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 173.) Di bagian akhir Penulis akan membandingkan aturan di bawah rezim UU No.13 tahun 2003 mengenai permasalahan tersebut.

Penulis menyebut Amerika Serikat memiliki hukum yang liberal, karena ia telah mengalami evolusi sedemikian rupa dengan mengakui keberadaan kaum LGBT. Evolusi tersebut dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai berikut:

- One, Inc. v. Olesen, tahun 1958, dimana Otto Olesen seorang petugas pos di Los Angeles menggugat One: The Homosexual Magazine karena memuat materi yang tidak senonoh. Gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan dengan dasar hak kebebasan berpendapat. Putusan ini dipandang sebagai keputusan Mahkamah Agung pertama yang berpihak kepada kaum LGBT.

- Romer v. Evans, tahun 1996, dimana Richard G. Evans seorang warga Colorado menggugat Roy Romer, Gubernur Colorado, karena negara bagian Colorado mengeluarkan peraturan yang melarang pemerintah negara bagian tersebut memberikan status perlindungan pada warganya atas dasar orientasi seksualnya. Evans menggugat dengan dalih bahwa peraturan tersebut melanggar aturan konstitusi mengenai kesetaraan perlindungan warga negara. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut. Putusan ini di kemudian hari menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas bagi kaum LGBT.

- Lawrence v. Texas, tahun 2003. Kasus ini bermula dari penangkapan John G. Lawrence oleh pihak berwenang Texas karena melakukan perbuatan asusila dengan pasangannya yaitu Tyron Garner. Penangkapan tersebut dilakukan atas dasar aturan anti sodomi negara bagian Texas. Lawrence kemudian menggugat untuk membatalkan aturan tersebut dengan dalih bahwa peraturan tersebut melanggar aturan konstitusi mengenai kesetaraan perlindungan warga negara. Mahkamah Agung, dengan merujuk pada preseden kasus Romer v. Evans mengabulkan gugatan tersebut.

- Obergefell v. Hodges, tahun 2015. Di kasus ini Mahkamah Agung juga sekaligus memeriksa lima kasus sejenis dari negara bagian Michigan, Ohio, Kentucky dan Tennessee. Para penggugat dalam perkara-perkara tersebut menggugat negara bagiannya karena telah menolak pendaftaran pernikahan sejenis dengan mendalilkan bahwa tindakan negara-negara bagian tersebut melanggar aturan konstitusi mengenai kesetaraan perlindungan warga negara. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan pendaftaran pernikahan sejenis tersebut.

Selain putusan-putusan yang menguntungkan kaum LGBT tersebut, sebetulnya ada juga putusan yang kurang menguntungkan, misalnya dalam kasus Boy Scouts of America v Dale di tahun 2000 yang membenarkan larangan homosksual ikut dalam kegiatan pramuka. Perlu juga untuk digarisbawahi pula bahwa perkara-perkara tersebut tidak diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan suara bulat. Sebagai contoh, dalam putusan terakhir, yaitu Obergefell v. Hodges, majelis terbelah dengan perbandingan 5:4. Polarisasi ini juga menggambarkan polarisasi dalam masyarakat, yaitu antara kubu konservatif dan kubu liberal.

Hakim Agung Kennedy, yang dalam perkara tersebut menulis pendapat hukum mewakili mayoritas menyatakan bahwa para penggugat tidak bermaksud merendahkan keluhuran lembaga perkawinan, sebaliknya mereka justru memiliki komitmen dan dengan kondisi mereka, pernikahan sesama jenis merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan komitmen tersebut. Sebaliknya Ketua Mahamah Agung Roberts menegaskan bahwa lembaga perkawinan bukanlah ketidaksengajaan historis. Dalam kurun waktu ribuan tahun dan di berbagai budaya, perkawinan telah dipahami sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita. Lembaga perkawinan memiliki fungsi luhur untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia dengan berkembang biak, di mana hal tersebut dapat tercapai hanya jika perkawinan berlangsung antara pria dan wanita. Dari waktu ke waktu dominasi pandangan konservatif dan pandangan liberal selalu berganti-ganti tergantung komposisi majelis hakim yang ada, dan akan tercermin dalam putusan yang diambilnya.

Sebegitu jauh evaluasi hukum yang mengakomodasi kepentingan kaum LGBT rupanya belum menyentuh masalah diskriminasi kerja secara tuntas. Di Amerika Serikat, aturan dasar mengenai diskriminasi hubungan kerja diatur dalam Civil Right Act of 1964 Title VII, yang melarang diskriminasi hubungan kerja berdasar ras, agama, asal kebangsaan dan seks. Terminologi seks inilah yang menjadi pertanyaan, apakah di dalamnya mencakup juga orientasi seksual dan identitas gender. Jika dianggap tercakup, maka diskriminasi hubungan kerja karena pekerja adalah LGBT adalah melanggar hukum.

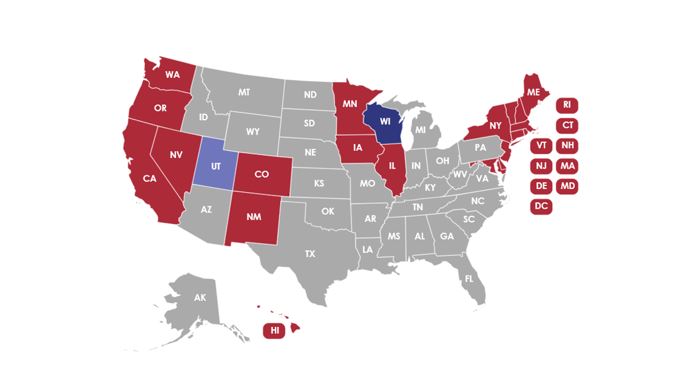

Dari 50 negara bagian, ternyata ada 21 negara bagian yang mengatur di dalam hukum negara bagiannya bahwa diskriminasi hubungan kerja karena orientasi seksual dan identitas gender adalah terlarang (dalam peta ditandai warna merah), 2 negara bagian yang mengatur secara parsial (warna biru), dan sisanya tidak mengatur (warna abu-abu).

Kondisi ketidakseragaman ini tentu berdampak bagi para pencari keadilan. Orang-orang yang memiliki masalah hukum yang sama, dalam hal ini diskriminasi dalam hubungan kerja, tetapi mengajukan gugatan di negara bagian yang berbeda, boleh jadi akan mendapatkan hasil yang berbeda.

Ketidakseragaman pandangan bahkan juga terjadi pada lembaga-lembaga penegak hukum, dalam hal ini Department of Justice (DOJ) dan Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Perbedaan pandangan tersebut mengemuka dalam proses persidangan di Pengadilan Banding Federal Second Circuit pada bulan Juli 2017, dalam perkara Zalda v. Altitude Express Inc.

DOJ berpendapat bahwa ketentuan Civil Right Act of 1964 Title VII tidak mencakup perlindungan terhadap diskriminasi kerja berdasarkan orientasi seksual, karena pembuat undang-undang jelas-jelas tidak mengaturnya. Sebaliknya EEOC berpendapat bahwa dalam setiap kasus diskriminasi orientasi seksual, pasti satu pihak melakukan tindakan diskriminasi dengan melihat jenis kelamin pegawainya juga, di mana hal tersebut jelas dilarang berdasarkan ketentuan Title VII.

Dalam kondisi yang penuh pertentangan tersebut, Mahkamah Agung ternyata kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk memeriksa (writ of certiorari) tiga kasus yang berkaitan dengan diskriminasi kerja karena orientasi seksual, yaitu kasus Altitute Express Inc. v Zarda, Bostock v Clayton County dan RG & GR Harris Funeral Homes v EEOC.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung AS tidak berkewajiban untuk memeriksa semua kasus yang diajukan. Kasus yang diperiksa biasanya adalah kasus yang dianggap memiliki nilai penting secara nasional, yaitu menjadi acuan di kasus yang sejenis (preseden) atau jika ada inkonsistensi keputusan pengadilan di bawahnya dalam kasus-kasus yang sejenis. Rata-rata setiap tahun Mahkamah Agung hanya memeriksa 100 kasus dari sekitar 7000 kasus yang diajukan. Agar suatu kasus dapat diperiksa, sekurang-kurangnya 4 dari 9 hakim agung menyatakan setuju untuk menerima kasus dimaksud. (Lloyd Bonfield, American Law and the American Legal System in a Nut Shell, Thomson/West, St. Paul Minnesota, 2006, hal.55).

Kasus pertama, yaitu Altitute Express Inc. v Zarda, diajukan oleh Donald Zarda, seorang pelatih skydiving di Long Island, New York. Saat melakukan tandem jumping dengan salah seorang pelanggan wanita, ia harus mengikat beberapa bagian tubuhnya dengan pelanggan. Untuk menghilangkan kekhawatiran pelanggan, ia menyatakan bahwa ia adalah seorang homo. Pelanggan menyampaikan keluhan kepada perusahaan karena menganggap Zarda bertindak tidak sopan dengan memegang-megang tubuhnya dan pernyataan bahwa ia homo adalah untuk menutupi kelakuannya saja. Atas keluhan tersebut perusahaan kemudian memecat Zarda karena dianggap melanggar aturan perusahaan.

Atas keputusan tersebut Zarda kemudian mengajukan gugatan dengan dalil bahwa tindakan pemecatan merupakan bentuk diskriminasi kerja karena orientasi seksualnya. Putusan terakhir pada bulan Februari 2016, majelis hakim di Pengadilan Banding Federal 2nd Circuit, memutuskan bahwa diskriminasi kerja karena orientasi seksual melanggar Civil Right Act 1964 Title VII. Atas keputusan tersebut pihak perusahaan Altitute Express Inc. mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kasus kedua, Bostock v Clayton County, adalah mengenai seorang pria homo bernama Gerald Bostock yang bekerja sebagai petugas social kesejahteraan anak di Clayton County, Georgia. Pada tahun 2013 Bostock mulai terlibat aktif dalam gay softball league. Atas aktivitasnya tersebut Bostock mulai menerima banyak tanggapan negatif dari lingkungannya. Pada waktu yang bersamaan Clayton County melakukan audit atas program bantuan yang dikelolanya. Tidak lama kemudian dia diberhentikan dengan alasan melakukan tindakan yang tidak pantas sebagai pegawai.

Atas pemberhentiannya tersebut Bostock kemudian mengajukan gugatan dengan dalil bahwa pemecatan dirinya melanggar ketentuan Civil Right Act 1964 Title VII yang melarang diskriminasi kerja karena orientasi seksual. Putusan terakhir di Pengadilan Banding Federal the 11th Circuit pada bulan Mei 2018, menolak gugatan Bostcok, sehingga ia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kasus ketiga, RG & GR Harris Funeral Homes v EEOC, mengenai seorang wanita transgender bernama Aimee Stephens yang bekerja di satu rumah pemakaman di Detroit, Michigan. Saat mendaftarkan diri, ia mengaku sebagai pria dan menggunakan nama William Stephens. Setelah enam tahun bekerja, ia menyatakan kepada majikannya bahwa ia tidak nyaman dengan keadaannya sekarang dan bermaksud melakukan operasi ganti kelamin serta akan kembali bekerja dengan jati dirinya yang asli dan menggunakan nama Aimee Stephens. Pemilik rumah pemakaman keberatan dengan hal tersebut, karena bertentangan dengan keyakinan agamanya dan para pelanggan juga akan terganggu dengan hal tersebut. Perusahaan kemudian memecatnya.

Atas pemecatannya tersebut Stephens mengadukan nasibnya kepada EEOC. EEOC selanjutnya menggugat RG & GR Harris Funeral Homes dengan dalih bahwa pemecatan tersebut melanggar ketentuan Civil Right Act 1964 Title VII yang melarang diskriminasi kerja karena identitas gender. Putusan terakhir di Pengadilan Banding Federal the 6th Circuit pada bulan Maret 2018 mengabulkan gugatan dengan menyatakan ketentuan Civil Right Act 1964 Title VII yang melarang diskriminasi kerja karena identitas seksual dan keyakinan agama bukan merupakan pengecualian ketentuan tersebut. Pada bulan Juli 2018, tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Jika Mahkamah Agung nantinya memutuskan perkara-perkara tersebut di atas, maka AS akan memiliki satu referensi yang akan berlaku di seluruh negara untuk masalah diskriminasi kerja karena identitas atau orientasi seksual. Seperti penulis sampaikan di muka, putusan Mahkamah Agung akan sangat dipengaruhi corak pandangan yang dimiliki para hakim agung yang memeriksa perkara. Dalam contoh perkara Obergefell v. Hodges di atas, pandangan liberal yang dimotori oleh Hakim Agung Kennedy lebih mendominasi dibandingkan dengan pandangan yang konservatif, sehingga keluatusan yang menguntungkan kaum LGBT. Namun saat ini kondisinya sedikit berbeda.

Pada paruh pertama masa pemerintahannya, Presiden Trump yang berasal dari Partai Republik yang berpandangan konservatif, berkesempatan mengusulkan dua hakim agung. Yang pertama adalah Hakim Agung Gorsuch yang menggantikan Hakim Agung Scalia yang meninggal dunia, dan Hakim Agung Kavanaugh yang menggantikan Hakim Agung Kennedy yang mengundurkan diri. Kedua hakim agung yang baru ini dikenal memiliki pandangan konservatif, sehingga mengubah pendulum di Mahkamah Agung berayun ke arah kubu konservatif. Karena perubahan ini, banyak pengamat yang meramalkan bahwa putusan dalam perkara tersebut di atas akan kurang menguntungkan kaum LGBT.

Penulis melihat bahwa adanya dinamika tersebut tidak terlepas dari pandangan utililarianisme yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Menurut pandangan ini, suatu aturan dianggap adil jika dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (the greatest benefit for the greatest number). (Bur Rasuanto, Keadilan Sosial – Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal.32). Oleh karena itu jika pandangan konservatif yang dominan, adalah adil jika putusan yang dibuat sesuai dengan aspirasi golongan konservatif. Demikian pula sebaliknya.

Sekarang kita kembali ke tanah air, Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai larangan diskriminasi kerja, seperti halnya Civil Right Act 1964 Title VII. Ketentuan dimaksud kita temukan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang melarang diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan mendapat perlakuan dari perusahaan. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang dilindungi dan tidak boleh menjadi dasar diskriminasi (legally protected interest), yaitu jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik. Seperti halnya di AS, bisa saja ditanyakan apakah terminologi “jenis kelamin” mencakup di dalamnya identitas seksual dan orientasi seksual. Jika iya, maka seorang pekerja tidak dapat di-PHK karena ia berperilaku homoseksual atau lesbian.

Menurut penulis kondisinya berbeda, Indonesia tidak menganut paham utilitarianisme, melainkan teori norma dasar dari Hans Kelsen. Teori ini setidak-tidaknya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pokoknya Hans Kelsen mengajarkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki. Suatu norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yang disebut Norma Dasar (Grundnorm). (Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan – Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 2007, hal.41). Bagi bangsa Indonesia, yang menjadi norma dasar adalah Pancasila. Hal ini berarti semua peraturan harus bersumber dan dipahami dalam perspektif yang sejalan dengan Pancasila.

Satu dari lima nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan atau keagamaan. Agama memiliki pandangannya sendiri terkait perilaku homoseksual dan lesbian ini. Al Qur’an membicarakan perilaku homoseksual ini ketika menceritakan kaum Nabi Luth, dengan menyebutnya sebagai perbuatan yang keji dan melampaui batas, di mana tidak ada satupun di alam raya yang sebelumnya mengerjakan (QS Al A’raf 80-81).

M. Quraish Shihab untuk menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa perilaku homoseksual dianggap perbuatan keji dan tidak dibenarkan dalam kondisi apapun. Pembunuhan, masih dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri. Hubungan seks dengan lawan jenis dalam keadaan syubhat, bukan karena zina, dalam batas tertentu juga masih dapat ditoleransi. Tetapi homoseksual, sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya. (M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah – Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, PT Lentera Hati, Tangerang, 2016, hal.190).

Berdasarkan perspektif yang demikian, maka menurut Penulis perilaku homoseksual dan lesbian tidak bisa menjadi hal-hal yang dilindungi dan tidak boleh menjadi dasar diskriminasi (legally protected interest) seperti dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Selain tinjauan dari perspektif norma dasar, kita juga bisa melakukan analisis berdasarkan konsistensi materi yang diatur pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa hukum atau undang-undang merupakan satu sistem. Masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian lain. Memahami satu pasal dalam undang-undang juga tidak boleh lepas dari pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut. (Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakaerta, 2012, hal.55).

Dalam hal ini Penulis mengambil ketentuan Pasal 158 (1) d, yang mengatur alasan PHK karena pelanggaran berat berupa melakukan perbuatan asusila di lingkungan kerja. (Meskipun ketentuan pasal ini pernah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No.012/PUU-I/2003, namun berdasarkan Surat Edaran Menakertrans No.SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 ia tetap dapat menjadi alasan PHK sepanjang ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap).

Merujuk pada pendapat R. Soesilo, kesusilaan diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, hal.204). Oleh karena itu perbuatan yang asusila dapat diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan malu sehubungan dengan nafsu kelamin, seperti misalnya bersetubuh, perilaku homoseksual dan lesbian. Merujuk pada ketentuan Pasal 158 (1) d ini, maka perilaku homoseksual dan lesbian merupakan pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar PHK. Atas dasar hal ini, maka perilaku homoseksual dan lesbian juga tidak mungkin menjadi hal-hal yang dilindungi dan tidak boleh menjadi dasar diskriminasi (legally protected interest) seperti dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, karena menjadi tidak konsisten.

Dalam praktik, ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri tertentu, mengatur masalah perilaku homoseksual ini dalam PKBnya. Misalnya pada industri hulu migas lepas pantai, atau industri perkebunan yang berlokasi di daerah terpencil. Mereka mengatur perilaku homoseksual sebagai pelanggaran berat dengan saksi PHK. Pertimbangannya adalah kondisi lingkungan kerja yang rawan penyimpangan perilaku seksual. Best practice ini dapat dicontoh demi adanya kepastian hukum dan menghindari keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

Sebagai penutup, Penulis ingin menggarisbawahi bahwa kondisi hukum di AS dan Indonesia berbeda dan berpangkal pada filsafat yang berbeda. Dengan pandangan utilitarisme, hukum AS dapat mengakomodasi kepentingan kaum LGBT, terutama jika pandangan liberal sedang dominan. Sedangkan Indonesia dengan Grundnorm Pancasila, perilaku LGBT dianggap sebagai penyimpangan sehingga tidak dapat dipandang sebagai legally protected interest. Wallahu'alam bishawwab.

*)Dr. Nugroho Eko Priamoko, SH MHum LLM adalah Praktisi & pemerhati masalah hubungan industrial, tinggal di Pekanbaru.

Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |